Sont abordés ce moi-ci « Cellule Identité », les adieux de Candilis à TF1, et notre rubrique dans la rubrique, ‘‘si je regarde « PBLV » c’est, bien sûr, uniquement pour le boulot’’.

Une bonne formule

A la base, soyons clair, je ne suis pas client des formula-cop-show à la Bruckheimer (« CSI/Les Experts », « FBI Portés Disparus », « Cold Case », « NCIS »…) qui affolent l’audimat en France comme ailleurs dans le monde. Même si je reconnais évidemment leur implacable efficacité, et m’être retrouvé plus d’une fois coincé devant les meilleures d’entre elles, particulièrement « FBI », après être tombé dessus au hasard du zapping. Le succès de ces séries depuis quelques années a passablement ringardisé nos séries françaises, et particulièrement les policiers « moule Navarro » puisqu’elles en sont l’équivalent direct. C’est-à-dire des séries à l’écriture très calibrée, conçue pour réunir le public le plus large possible. La différence tient au fait que nos séries en étaient restées au format des années 80, à savoir un héros unique, sans peur et sans reproche, forcément fade, et un refus d’aborder quelque sujet un peu réaliste sur la société dans laquelle ces personnages étaient censés vivre. En face, les américains ont installé des personnages complexes et faillibles et n’ont jamais peur de se confronter directement à leurs démons, même à chaud

TF1 a tenté d’importer ces recettes par le copier-coller avec « RIS » et « Paris Enquêtes Criminelles », dont les scénarios sont des traductions de séries étrangères adaptées. Dans le cas de la première, c’est un succès — au moins en terme d’audience, pour l’image et la qualité intrinsèque, c’est autre chose. Les audiences de la seconde ont plutôt déçu, mais une deuxième saison retravaillée (le personnage féminin a été changé) arrivera sous peu.

De toutes les séries de cette mouvance, « Cellule Identité » [1], diffusée en février sur M6, est sûrement la plus réussie. Elle a pour elle d’avoir travaillé sa mise en image, quitte à tomber dans l’excès. Premier accusé, le décor, une vision « D&Co » du high-tech, en vérité pas du tout fonctionnel (le tableau de 30 centimètres de haut), et tellement clinquant qu’il en est ridicule. Mais au moins un début d’atmosphère à peu près identifiable se dégage. Dans le même esprit, la palette de personnages introduite est intéressante dans sa manière de poser des caractères divers et marqués, mais au final relativement attachants. Là encore, on n’échappe pas à la caricature, voire on se vautre allègrement dedans. Mais tout cela semble parfaitement assumé et on a le sentiment que la série ne demande qu’à s’ajuster si on lui en laisse le temps. Et il est toujours plus facile de retirer quelques excès que d’inventer ce qui n’existe pas. Toutefois, c’est parfois un peu problématique pour ce qui concerne le personnage de Mathieu Delarive, pour qui on finit par avoir autant d’empathie pour lui que lui pour les victimes et ses collègues, soit pas beaucoup. Il en devient presque aussi agaçant que ses cols de chemises trop grands.

L’interprétation est assez juste et chaque acteur semble avoir trouvé son personnage et s’amuser avec. Même si curieusement, au milieu d’une équipe bien caractérisée, la chef de la Cellule Marine Deslande paraît un peu en retrait. Et ses problèmes de coeur tels qu’abordés dans le second épisode nuisent plutôt à la crédibilité du personnage.

Concernant les scénarios, la précision des équivalents américains semble parfois encore assez loin, et la série sollicite l’indulgence du spectateur pour quelques rebondissements à très faible niveau de crédibilité, et des trous de logique assez embarrassants dans le scénario (notamment dans le premier épisode où ni le mari ni l’enfant n’ont mis les pieds dans leur garage après leur retour de vacances, ni même entendu les gémissements de celui qui s’y trouvait...). Si elles paraissent parfois un peu improbables, les histoires parviennent néanmoins à soutenir l’attention le temps de l’épisode, grâce au rythme soutenus, aux dialogues corrects et à la mise en image fluide (les jolies transisition vers les flesh-backs). Pour vraiment s’imposer, il faudra sans doute que la série accentue le traitement humain et sociologique de ses mystères policier au détriment du pathos et des déluges de mélo dans lesquels elle manque parfois de se noyer.

Au final, « Cellule Identité » est loin d’être ridicule, ce qui est déjà un bon début.

TF1 tourne une page

Takis Candilis, directeur général adjoint de TF1 chargé des programmes a démissionné de ses fonctions mardi 4 mars. C’est une très bonne nouvelle.

- Takis Candilis

A TF1, Takis Candilis a occupé les postes de directeur de la fiction (1999-2006), de directeur général adjoint chargé des activités de production interne (2003-2006), de président de TF1 Production (2003-2006) et enfin de directeur général adjoint chargé des programmes. Juste avant, il fut directeur général d’Hamster production (1996-1999). L’une de ses dernières actions avaient été le recrutement du Canadien André Béraud comme directeur artistique de la fiction de TF1. Un recrutement qui est apparu comme un coup tenté dans l’espoir de relever une fiction à terre, comme l’avait cristallisé l’échec de « L’Hôpital » en septembre dernier.

‘‘Il faut sortir du ronron dans lequel nous étions tous. La fiction d’aujourd’hui a 20 ans d’âge. Aujourd’hui, la concurrence est plus grande, il faut réapprendre la manière de raconter les histoires’’, déclarait Candilis dans une récente interview. Frappé d’une amnésie passagère depuis 2005, Takis Candilis avait oublié qu’il était le principal responsable de cette fossilisation. Arrivé à la Direction de la fiction de TF1, il s’était reposé sur les lauriers de la collection de téléfilms policier à héros-citoyen récurent, clonée à l’infini depuis le moule « Navarro », inventé dans la deuxième moitié des années 80. C’était son travail d’orchestrer un renouvellement continu des formules plutôt que de s’asseoir sur ses lauriers. Son bilan est effroyablement mauvais. Castratrice et ultra-formatée, la fiction de TF1 a enfermé ses auteurs dans des formules aseptisées, dénuées de personnalité, et figées à coups de listes d’interdits et de sujets tabous. Les années ont passé et les fossiles désincarnés que TF1 servait en guise de fiction ont fini, comme c’était inévitable, par apparaître pour ce qu’ils étaient aux yeux d’une majorité. Difficile de se remettre en cause et d’assumer ses responsabilités. Candilis décréta alors que les scénaristes français ne savaient pas écrire, qu’ils devaient tout apprendre, et qu’on ne pouvait rien leur demander de mieux pendant quelques années, le temps qu’ils apprennent à se servir de leur stylo, que de copier-coller des séries américaines. Cela donna « RIS », « Paris Enquêtes Criminelles », « Section de Recherche », et enfin « L’Hôpital », qui paracheva cette catastrophe industrielle.

Auréolé de sa carrière entre le Québec et les Etats-Unis, André Béraud, qui prend ces fonctions ces jours-ci, aura fort à faire pour relever la fiction de TF1. Mais puisque Takis Candilis lui a fait toucher le fond, il est au moins acquis qu’il ne pourra pas faire pire.

Si je regarde « Plus Belle la Vie », c’est bien sûr uniquement pour le boulot.

“Heureuse” coïncidence, mais preuve de sa capacité à être au cœur de l’actualité, alors que le sort des otages en Colombie revenait à la une des journaux, « Plus belle la vie » mettait en scène une situation de prise d’otage qui servit de base à l’intrigue principale qui s’étala de mi-janvier à fin février.

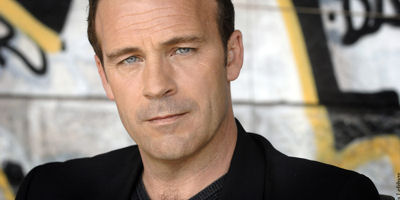

- Vincent Chaumette (Serge Dupire) dans Plus Belle la Vie

Cette histoire s’est structurée autour d’une originalité : faire basculer franchement un de ses personnages principaux du coté des méchants. J’en ai déjà parlé sur ce site, c’était devenu une limite claire au fil du temps que de faire amener systématiquement les conflits et les enjeux par l’extérieur, les coupables étant d’autant plus facile à identifier que c’étaient toujours les guests arrivés grosso modo au moment ou l’intrigue commençait. Déjà, à l’automne, une intrigue avait tourné autour de Charlotte, amère et blessée après avoir été suspectée par tous d’avoir tué son mari et qui voulait se venger. Si elle franchissait donc clairement la ligne, les motivations de Charlotte incitaient donc plutôt à l’empathie. Il n’en est pas vraiment question pour le personnage de Vincent. Libéré après sa prise d’otage expresse (qui aurait gagnée à être traitée de façon moins précipitée), le personnage apparaît d’abord avoir eu une épiphanie et décide de consacrer sa vie à aider les autres.

Rappelons qu’il avait quitté le Mistral en aout après s’être laissé corrompre par le Mal, alors de passage à Marseille, et qu’il l’avait entraîné dans des détournements de fond pour mieux financer belles voitures et vêtements de luxe. L’épiphanie qui marque le retour de Vincent dans la série apparaît donc comme un cliché de série télé que les scénaristes vont s’amuser à détourner. Il apparaît en effet que l’argent facile, au prix de la manipulation et d’un égoïsme absolu, constitue toujours son objectif. Personnage jusqu’ici un peu falot caractérisé par une carrière stagnante et une vie sentimentale ratée, Vincent Chaumette bascule quasiment du coté d’un salaud intégral. A tel point que j’ai longtemps cru que « PBLV » allait ‘‘enfin’’ nous faire une histoire de jumeau/sosie diabolique (ce qui n’est toujours pas complètement exclu, Vincent Chaumette étant probablement appelé à revenir au premier plan dans six semaines, dans une intrigue qui prolongera celle qui vient de se terminer). Une scène l’a même montré sur le point de tuer un personnage, s’il s’avérait qu’il avait toujours des soupçons qui puissent le confondre. Seule concession à celui qu’il fut : il vomit dans à peine sorti de la pièce (ce qui laisse plutôt entendre qu’il s’agit bien de Vincent Chaumette).

Le soap de France 3 est vraiment en bonne forme ces derniers mois, et a su depuis le début de sa quatrième saison proposer des variations qui contrecarrent le sentiment de routine qu’elle peut parfois donner...

Dernière mise à jour

le 8 mars 2008 à 02h07

Articles par Sullivan Le Postec

- Le dernier édito : retour sur Le Village

- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’

- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)

- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette

- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français

Dans la même rubrique

Notes

[1] M6 / DEMD productions.

Créé par Simon Jablonka & Jean-Marc Rudnicki. Direction litéraire : Yvan Piettre. Réalisée par Stéphane Kappès.